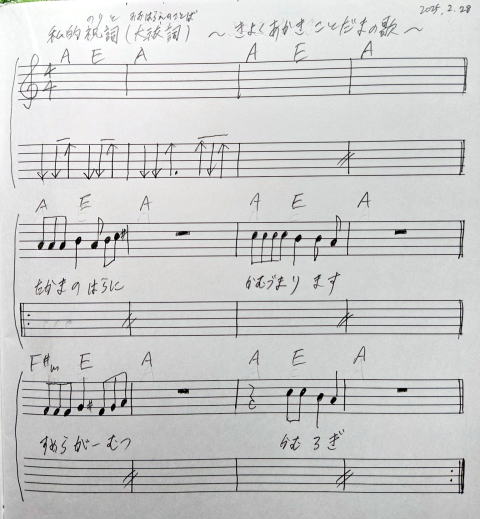

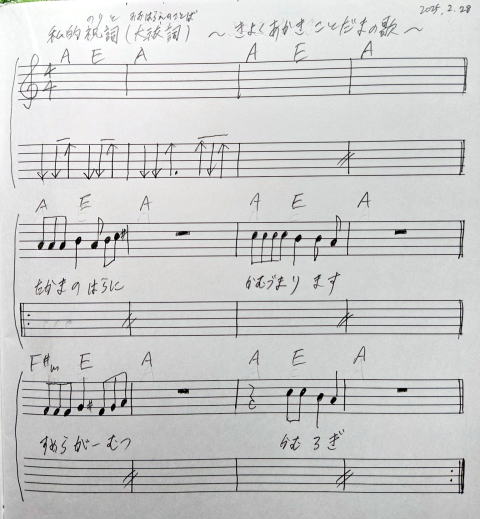

「私的祝詞(のりと。大祓詞<おおはらえのことば>)

~きよくあかき ことだまの歌~」

※「祝詞」…日本の源流思想で民族宗教=神道(しんとう)において、儀式などで神を祭ったり、

神に祈る際に、神前で唱(とな)える古い形の言葉。

※「大祓詞」…大祓(おおはらえ。おおばらい)の儀式で読み上げられる祝詞。

※参考文献:『なぞるだけでお清めできる祝詞』(祝詞研究会編 2023)、『古事記の世界』(福永武彦 作、

岩波少年文庫 1957)、『古事記の世界』(西郷信綱 著、岩波新書 1967)など

※ギター演奏はストロークで↓・↓↑・↓・↓↑/↓・↓↑・↑↓↑(ジャン・ジャカ・ジャン・ジャカ/ジャン・ジャカ・カジャカ)。

4拍子で軽快に。

※第1文(途中まで)の楽譜。「かむろみの~」から、楽譜の冒頭に戻る。

第38文(ラスト)へ

第1文 原文「高天原に 神留り坐す 皇が親 神漏岐 神漏美の 命以て」

たかまのはらに かむづまります すめらがむつ かむろぎ かむろみの みこともちて

遥かな天上の高天原に、神様たちがいらっしゃいます。皇室(天皇とその一族)の先祖の神様であられる

カムロギ(神漏岐)とカムロミ(神漏美)のお言葉によって、

第2文 原文「八百萬 神等を 神集へに 集へ賜ひ 神議りに 議り賜ひて」

やほ(お)よろづの かみたちを かむつどへ(え)に つどへ(え)たまひ(い) かむはかりに

はかりたまひ(い)て

たくさんの神様たちを、何回も集められまして、一緒に何回も話し合われました。

第3文 原文「我が皇御孫 命は 豊葦原 水穂國を」

あがすめみまの みことは とよあしはらの みづほのくにを

その結果、最高の神様で女神様のアマテラスオオミカミ(天照大御神)が、「私の孫、ニニギノミコト

(邇邇芸命)よ。豊かに繁る葦の原が広がり、水田に稲穂が実るこの日本の国を、

第4文 原文「安國と 平けく 知食せと 事依奉りき」

やすくにと たいらけく しろしめせと ことよさしまつりき

安定した国として、平和に治めなさい」と命令されました。

第5文 原文「此く依奉りし 國中に 荒振る 神達をば」

かくよさしまつりし くぬちに あらぶる かみたちをば

このように統治を任された日本には、乱暴な神様たちがたくさんいて、

第6文 原文「神問しに 問賜ひ 神掃ひに 掃ひ賜ひて」

かむとは(わ)しに とは(わ)したまひ(い) かむはらひ(い)に

はらひ(い)たまひ(い)て

天孫はその荒ぶる神様たちに対して、乱暴する理由を何回もたずねられ、お聴きになりました。しかし、それでも暴れ

続けた神様たちを何回も打ち払われて、

第7文 原文「語問し 磐根 樹根立 草の片葉をも 語止めて 天の磐座 放ち」

こととひ(い)し いは(わ)ね きねたち くさのかきはをも ことやめて あまのいは(わ)くら はなち

「何事か」とざわつく岩や石たち、木々、草の葉っぱたちのお喋りを静められまして、天の御座所をお離れになり、

第8文 原文「天の八重雲を 伊頭の千別きに 千別きて 天降し 依奉りき」

あめのやえぐもを いづのちわきに ちわきて あまくだし よさしまつりき

たくさんの重なり合った天空の雲を、おごそかに何回も押し分けられて、この日本国を統治するため、

地上に降臨されました。

第9文 原文「此く依奉りし 四方の國中と 大倭 日高見國を 安國と 定奉りて」

かくよさしまつりし よものくになかと おおやまと ひだかみのくにを やすくにと さだめまつりて

そして天孫は、このように統治を任された日本国の中心として、オオヤマトヒダカミノクニ(大倭日高見國)と呼ばれていた大和の国を、

安定した平和な国と定められ、

第10文 原文「下つ磐根に 宮柱 太敷立て」

したついわねに みやばしら ふとしきたて

地下の岩盤に太い柱を立てて、

第11文 原文「高天原に 千木高知りて 皇御孫命の 瑞の御殿 仕奉りて」

たかまのはらに ちぎたかしりて すめみまのみことの みづのみあらか つかへ(え)まつりて

高天原につながるような屋根の千木(破風<はふ。日本建築で切妻(きりづま)屋根についている合掌形の飾り板>の

先端が延びて交叉した2本の木)を高く上げて、天孫である自分のための瑞々しく美しい御殿(ごてん)を建てられました。

第12文 原文「天の御蔭 日の御蔭と 隠坐して 安國と 平けく 知食さむ」

あめのみかげ ひのみかげと かくりまして やすくにと たひ(い)らけく しろしめさむ(ん)

このように天の神様たち、特に太陽の女神アマテラスオオミカミのおかげで、天孫ニニギノミコトは御殿にお住まいになり、

この日本の国を平和で安らかに治められることになりました。

第13文 原文「國中に 成出でむ 天の益人等が 過犯しけむ(ん) 種種の 罪事は」

くぬちに なりいでむ(ん) あめのますひとらが あやまちおかしけむ(ん) くさぐさの つみごとは

日本の国に生まれて、天の神様たちの恵みを受けている人々なのに、過ちを犯しています。その様々な罪とは、

第14文 原文「天つ罪 國つ罪 許許太久の 罪出でむ」

あまつつみ くにつつみ ここだくの つみいでむ(ん)

神のお祭りや儀式を汚すような「天に禍をもたらす罪」と、病気や災害、呪いなどの「国に禍(わざわい)をもたらす罪」

のことであり、それらの罪がたくさん出現しました。

第15文 原文「此く出でば 天つ宮事以て 天つ金木を 本打切り」

かくいでば あまつみやごともちて あまつかなぎを もとうちきり

このようにして様々な罪が現れたら、天から伝わる儀式を執り行って、鉄のように固い木を根元から切り、

第16文 原文「末打断ちて 千座の置座に 置足はして」

すゑ(え)うちたちて ちくらのおきくらに おきたらは(わ)して

先端も切り落として、捧げ物用の台座に置き、

第17文 原文「天つ菅麻を 本刈断 末刈切りて」

あまつすがそを もとかりたち すゑ(え)かりきりて

菅麻(すがそ。菅<すが。すげ>を裂いたもの。お祓いで使う)とするために、菅の茎も根元から切り、先端も切り落として、

第18文 原文「八針に 取辟きて 天つ祝詞の 太祝詞を宣れ」

やはりに とりさきて あまつのりとの ふとのりとごとをのれ

たくさんの針で裂き、天の祝詞の貴い言葉を申し上げなさい。

第19文 原文「此く宣らば 天つ神は 天の磐門を 押披きて」

かくのらば あまつかみは あまのいは(わ)とを おしひらきて

このように祝詞を上げれば、天の神様たちが「天の岩戸(あまのいわと)」を押し開かれて、

第20文 原文「天の八重雲を 伊頭の千別に 千別きて 聞食さむ」

あめのやへ(え)ぐもを いづのちわきに ちわきて きこしめさむ(ん)

たくさんの重なり合った天空の雲を、おごそかに何回も押し分けられて、私たちの言葉を聞き入れてくださいます。

第21文 原文「國つ神は 高山の末 短山の末に 上坐して」

くにつかみは たかやまのすゑ(え) ひきやまのすゑ(え)に のぼりまして

もともと日本の地にいらした神様たちは、高い山の頂上や低い山の頂上に登られて、

第22文 原文「高山の伊褒理 短山の伊褒理を 掻別けて 聞食さむ」

たかやまのいほ(お)り ひきやまのいほ(お)りを かきわけて きこしめさむ(ん)

高い山の霧や低い山の霧を掻き分けられて、私たちの言葉を聞き入れてくださいます。

第23文 原文「此く聞 食してば 罪と云う罪は 在らじと」

かくきこし めしてば つみといふ(う)つみは あらじと

このように天の神様たちと地上の神様たちが、私たちの言葉を聞き入れてくだされば、すべての罪が

消えて無くなるでしょう。

第24文 原文「科戸の風の 天の八重雲を 吹放つ 事の如く」

しなどのかぜの あめのやへ(え)ぐもを ふきはなつ ことのごとく

それはまるで、風が、たくさんの重なり合った天空の雲を吹き払うみたいに。

第25文 原文「朝の御霧 夕の御霧を 朝風 夕風の 吹払う 事の如く」

あしたのみぎり ゆふ(う)べのみぎりを あさかぜ ゆうかぜの ふきはらう ことのごとく

朝霧・夕霧を、朝風・夕風が吹き払うみたいに。

第26文 原文「大津辺に 居る 大船を 舳解放ち 艫解放ちて 大海原に

押放つ 事の如く」

おほ(お)つべに をる おほ(お)ふねを へときはなち ともときはなちて おおうなばらに

おしはなつ ことのごとく

大きな港岸にある大きな船の、舳先(へさき)や艫先(ともさき)のもやい綱を解き放って、大海原に

押し出すみたいに。

第27文 原文「彼方の 繁木が本を 焼鎌の 敏鎌以て 打ち掃ふ(う) 事の如く」

をちかたの しげきがもとを やきがまの とがまもちて うちはらう(ふ) ことのごとく

遠くで生い茂る木の根元を、焼き入れして研いだ鎌で、刈り払うみたいに。

第28文 原文「遺る罪は 在らじと 祓給ひ 清給ふ事を」

のこるつみは あらじと はらへ(え)たまひ(い) きよめたまふ(う)ことを

残されている罪が無いように、お祓いされ、お清めされることだろう。

第29文 原文「高山の末 短山の末より 佐久那太理に 落多岐つ」

たかやまのすゑ(え) ひきやまのすゑ(え)より さくなだりに おちたぎつ

祓い清められた罪たちは、高い山や低い山の頂上から、滝のように激しく流れ落ちてきて、

第30文 原文「速川の瀬に坐す 瀬織津比賣と 云ふ神 大海原に 持出でなむ」

はやかは(わ)のせにます せおりつひめと いふ(う)かみ おおうなばらに もちいでなむ(ん)

急流の川の瀬にいらっしゃるセオリツヒメ(瀬織津比賣)という神様が、その全ての罪を大海原に持ち出されます。

第31文 原文「此く持出往なば 荒潮の潮の 八百道の 八潮道の 潮の八百會に 坐す」

かくもちいでいなば あらしほ(お)のしほ(お)の やほ(お)ぢの やしほ(お)じの しおのやほ(お)あいに ます

このように持ち出されると、荒れた潮の流れが、たくさんの潮の流れが、合流する場所にいらっしゃる、

第32文 原文「速開都比賣と 云ふ神 持加加呑みてむ」

はやあきつひめと いふ(う)かみ もちかかのみてむ(ん)

ハヤアキツヒメ(速開都比賣)という神様が、その全ての罪をがぶりがぶりと飲み込まれます。

第33文 原文「此く加加呑みてば 氣吹戸に 坐す 氣吹戸主と 云ふ神」

かくかかのみてば いぶきどに ます いぶきどぬしと いふ(う)かみ

このように飲み込まれたら、この世とあの世の境目にいらっしゃる、イブキドヌシ(氣吹戸主)という神様が、

第34文 原文「根國 底國に 氣吹き 放ちてむ」

ねのくに そこのくにに いぶき はなちてむ(ん)

その全ての罪を、あの世にある根の国・底の国(死者の国。黄泉<よみ>の国)に吹き放ってくださいます。

第35文 原文「此く氣吹 放ちてば 根國 底國に坐す 速佐須良比賣と 云ふ神」

かくいぶき はなちてば ねのくに そこのくににます はやさすらひめと いふ(う)かみ

このように吹き放ってくださいますと、根の国・底の国にいらっしゃるハヤサスラヒメ(速佐須良比賣)という神様が、

第36文 原文「持佐須良ひ 失ひてむ 此く佐須良ひ 失ひてば」

もちさすらひ(い) うしなひ(い)てむ(ん) かくさすらひ(い) うしなひ(い)てば

その全ての罪を持ってさまよい歩き、消し去ってくださいます。このように消し去ってくださいますと、

第37文 原文「罪と云ふ 罪は在らじと 祓給ひ 清給ふ事を」

つみといふ(う) つみはあらじと はらへ(え)たまひ(い) きよめたまふ(う)ことを

罪という罪は全く無くなると、お祓いしていただき、お清めしていただくことを、

第38文 原文「天つ神 國つ神 八百萬 神等共に 聞食めせと 白す」

あまつかみ くにつかみ やほ(お)よろづの かみだちともに きこしめせと まを(もー)す

天の神様たちと地上の神様たち、その他のたくさんの神様たちに、聞き入れてくださいと申し上げます。

第1文(冒頭)へ